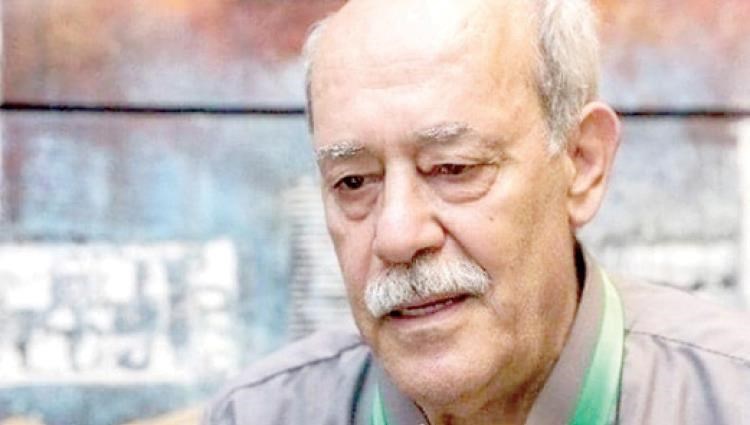

صالح علماني: المترجم الذي جعل الأدب اللاتيني يتحدث العربية

محمد جمعه توفيق

حين نقرأ الأدب العالمي بعيون مترجمٍ عبقري، نجدنا نرتحل في عوالم مختلفة، نعرف أساطيرها، ونتلمّس همومها، ونشعر بعمق ما أراد كاتبها قوله. هكذا كان المترجم صالح علماني، الذي برز اسمه أحد رواد ترجمة الأدب اللاتيني إلى العربية. فبين شوارع برشلونة وأزقة دمشق، وبين قاعات الجامعات وموانئ العمل الشاق، كتب صالح علماني اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة الأدب المترجم. صالح علماني الذي يتردد صدى اسمه في عالم الأدب العربي أحد أبرز من جسّدوا معنى الترجمة الأدبية. لم يكن علماني مجرد مترجم، بل كان حلقة وصل حقيقية بين الثقافة اللاتينية والقارئ العربي، ناقلًا له بترجماته نبض قارة أمريكا اللاتينية، وأدبها وعوالمها المليئة بالأساطير والحكايات الشعبية والشخصيات التي تخلّدها الذاكرة. لم تكن ترجماته مجرد نقل حرفي للكلمات، بل إعادة خلق للنصوص، محملة بروح شعوب أمريكا اللاتينية وهمومها وأحلامها، ليجد القارئ العربي نفسه يعايش تفاصيل أحياء بوغوتا وقرى ماكوندو الخيالية وكأنها جزء من حياته اليومية. لقد حمل صالح علماني -بفضل جهده الدؤوب- مسؤولية إدخال القارئ العربي في أفلاك وعوالم الواقعية السحرية والغرائبية الفاتنة لأدب أمريكا اللاتينية، والتعرف إلى كتاب مثل غابرييل غارثيا ماركيز وإيزابيل الليندي وماريو بارغاس يوسا، حيث يلتقي الواقع مع الحلم، وتتحول التفاصيل اليومية إلى أساطير مبهرة، ليصبح بفضل موهبته وجديته عنوانًا لرقي الترجمة الأدبية في العالم العربي. وفي زمن كانت فيه الحدود بين الثقافات عصية على الاختراق، وكانت اللغات تُبنى عليها جدران شاهقة، جاء صالح علماني ليكسر تلك الحواجز ويخلق جسرًا أدبيًا يربط بين أدب أمريكا اللاتينية والعالم العربي في رحلة استثنائية لمترجم استثنائي، بدأت من ميناء صغير في برشلونة وانتهت بإرث أدبي كبير خالد من الترجمات في المكتبة العربية.

من مخيم اللاجئين إلى ميلاد مترجم كبير

وُلد صالح علماني عام 1949م في مخيم العائدين بحمص السورية لعائلة فلسطينية شردتها النكبة. نشأ بين قصص التهجير والأمل، مستوحيًا من معاناة أهله وناسه قوة دفع نحو مستقبل لم يكن يتخيله. في عام 1970م، شق الشاب الفلسطيني صالح علماني طريقه إلى مدينة برشلونة الإسبانية لدراسة الطب، بناءًا على رغبة عائلته التي أرادت أن ترى ابنها طبيبًا مرموقًا. لكنه لم يكن يدرك آنذاك أن الأدب كان ينتظره عند مفترق طرق حياته. لم تكتمل دراسته الطبية بسبب المصاعب المالية التي عصفت به عندما انقطع الدعم المادي من أسرته، فاضطر للعمل في ميناء برشلونة لتأمين قوته اليومي، واختلط بعالم القاع كأي متشرد. وسط هذه الصعوبات نسج الأدب خيوطه حول علماني. كان صالح يتجول كأنه يبحث عن ذاته في أروقة الحياة اليومية، حتى جاءته اللحظة الحاسمة التي قلبت حياته رأسًا على عقب.

لقاء مع “مئة عام من العزلة”

في إحدى أمسيات برشلونة، وحينما كان يتسكع في أحد مقاهيها الصغيرة، أهداه صديق كتابًا صغيرًا باللغة الإسبانية. كانت الطبعة الأولى من رواية “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارثيا ماركيز، التي ستصبح بعد سنوات بوابة صالح علماني لدخول عالم الأدب اللاتيني. يصف علماني تلك اللحظة بقوله: «عندما بدأت قراءتها، أصبت بصدمة. لغة عجائبية شدتني بعنف إلى صفحاتها. قررت أن أترجمها إلى العربية. وبالفعل ترجمت فصلين ثم أهملتها». ترك هذا العمل الذي بدأ هوايةً أثرًا عميقًا في روحه، وكان الخطوة الأولى نحو قرار مصيري بتغيير مساره تمامًا؛ تاركًا دراسة الطب واختار دراسة الأدب الناطق بالإسبانية وجعله ميدانًا لحياته المهنية، حيث رأى فيه مستقبله الحقيقي. لقد كانت بداياته قارئًا نهما، شغوفًا بالأدب العالمي، مما جعله ينطلق في رحلة طويلة لنقل هذا الشغف إلى الآخرين. بدأ عمله في الترجمة هواية، إلا أن موهبته وبراعته جعلا منه مترجمًا محترفًا.

التحول نحو الترجمة

قد يُقال إن الترجمة ليست سوى نقل الكلمات من لغةٍ إلى أخرى، لكن لصالح علماني كانت الترجمة فنًا مدهشًا وشغفًا لا ينضب. بدأت رحلته في عالم الترجمة بالصدفة، إذ تعرف إلى كتاب “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارثيا ماركيز، الذي شكل له نقطة تحول، وأدرك أنه يمكنه فتح نوافذ القارئ العربي على عالم الأدب اللاتيني. قرأ “مئة عام من العزلة” بشغف، ورغم أنه ترجم فصلين من الرواية أول الأمر إلا أنه أهملها حينا من الزمن. يقول علماني: «عندما عدت إلى دمشق نسيت الرواية في غمرة انشغالاتي. لكن ماركيز ظل يشدني، فترجمت قصصًا قصيرة له، ونشرتها في الصحف المحلية». عاد صالح علماني إلى دمشق محملًا بشغفه الجديد، غير مكتفٍ بقراءة النصوص، بل ساعيًا لجعلها جزءًا من ثقافته وثقافة قرائه. بدأ ينشر ترجماته الأولى في الصحف المحلية. كانت البداية مع ترجمة قصص قصيرة لغابرييل غارثيا ماركيز، قبل أن يتوج جهوده بترجمة رواية “ليس لدى الكولونيل من يكاتبه”. هذه الرواية التي صدرت عام 1979 كانت فاتحة مشوار طويل، لفتت انتباه النقاد إلى موهبته، وأثارت اهتمام القارئ العربي، وأصبحت نقطة انطلاقه الحقيقية في عالم احتراف الترجمة. يتحدث علماني عن تلك المرحلة قائلًا: «كتبت لي هذه التجربة أن أكون مترجمًا. شعرت أن الترجمة ليست مجرد هواية، بل هي رسالة أستطيع من خلالها أن أنقل عوالم كاملة إلى قراء لم يكن بإمكانهم التعرف عليها». في خضم حماسه للعمل الأدبي، كتب صالح مسودة روايته الأولى لكنه لم يشعر بالرضا عنها. فمع النجاح الذي حققته ترجماته الأولى لأعمال ماركيز، أدرك أن الكتابة ليست طريقه، وأن مساره الحقيقي في احتراف مهنة الترجمة قائلًا: «قلت لنفسي: أن تكون مترجمًا مهمًا أفضل من أن تكون روائيًا سيئًا. هكذا مزقت مخطوط روايتي الأولى من دون ندم وانخرطت في ترجمة روايات الآخرين». ومنذ تلك اللحظة، كرس حياته للترجمة، ليصبح واحدًا من أعظم المترجمين في التاريخ العربي. من خلال ترجمات صالح علماني، وصل الأدب الأمريكي اللاتيني إلى القارئ العربي في كل مكان. فقد نجح في ترجمة عشرات الروايات والقصص التي شكلت محطة فارقة في الأدب، من أبرزها أعمال غابرييل غارثيا ماركيز، وإدواردو غاليانو، وخوسيه ماريا أرغيداس، وخوليو كورتاثر، وميغيل أنخيل أستورياس، وغيرهم. لقد أدخل علماني هذا الأدب إلى بيوتنا ومكتباتنا، فتحوّلت تلك الأعمال من نصوصٍ أجنبية إلى جزء من ثقافتنا الفكرية.

الترجمة فن وليس مجرد نقل لغوي

ما يجعل علماني شخصية فريدة هي نظرته العميقة للترجمة. فلم يكن ينقل النصوص حرفيًا، بل كان يترجم مشاعر وأفكار الكُتّاب بطريقة تجعلك تشعر وكأنهم يكتبون مباشرة باللغة العربية. أثبت علماني بترجماته المتقنة أن الترجمة ليست مجرد عملية نقل كلمات، بل هي توليد للنص ليعيش داخل الثقافة الجديدة ويتحدث بلسانها. ومن الأعمال التي تجلت فيها عبقريته الأدبية رواية “مئة عام من العزلة”، حيث استطاع علماني أن يجلب هذه الرواية، التي تعد حجر الزاوية في أدب الواقعية السحرية، إلى القرّاء العرب بجمالية اللغة وتدفق السرد الذي أبقى على طابعها السحري وأصالتها اللاتينية. ويتساءل العديد من القراء إن كان صالح علماني مجرد مترجم، لكن الحقيقة هي أن علماني كان أكثر من ذلك. كان مبدعًا وشريكًا خفيّا في النص، يضيف إليه بلمساته الأدبية، ويعيد خلقه بعبارات تفيض بالشاعرية دون المساس بجوهر النص الأصلي. يقول الكاتب الكبير محمود درويش في هذا الصدد: «إن صالح علماني منح الأدب العربي بعدًا جديدًا بترجماته التي أضافت عمقًا وإنسانية للأدب اللاتيني».

أدب الواقعية السحرية بعيون عربية

ما أدب الواقعية السحرية؟ الواقعية السحرية هو أحد أساليب السرد الأدبي التي تميز بها أدب أمريكا اللاتينية، حيث تلتقي تفاصيل الواقع بالخيال والأساطير. عُرف بهذا الأسلوب الأدبي، الذي يمزج بين الواقع والخيال في نسيج سردي فريد، كبار الكتاب في تلك المنطقة، مثل غابرييل غارثيا ماركيز وإيزابيل الليندي، وحمل سمات فريدة من السحر والموسيقى الداخلية التي تجعل القارئ يعيش حالة من الذهول والانبهار. فكيف استطاع صالح علماني نقل الواقعية السحرية للعربية؟ عندما ترجم صالح علماني “مئة عام من العزلة”، كان التحدي الأكبر له الحفاظ على طابعها الساحر. وقد نجح بعبقرية استثنائية في تقديم هذا العالم للقارئ العربي وخلق شعور مألوف لديه، مما جعله يعيش تجربة ثقافية مليئة بالرموز، محتفظًا بسحر النصوص وروحها الأصيلة. لقد جعل القارئ العربي يعيش أجواء قرية “ماكوندو” الخيالية حاضرة بكل تفاصيلها في خياله، وكأنها مكان قريب يحتضن تاريخه وتقاليده. استطاع أن يجعل القارئ يشعر بعبق تلك الأرض، حيث تندمج الأحلام مع الواقع في مشهد فني رائع. لم تكن هذه مجرد ترجمة، بل كانت إعادة خلق للنص، بحيث يبدو وكأنه كُتب بالعربية منذ البداية. وبفضل ترجمات علماني، فهم القُرّاء العرب مفهوم الواقعية السحرية ليس نوعا أدبيا فقط، بل فلسفة حياةٍ تتعاطى مع التناقضات الكبيرة.

الترجمة بين اللهجات والتاريخ

واجه صالح علماني، على الرغم من إتقانه اللغة الإسبانية، تحدياتٍ كبيرة في أثناء ترجمة أدب أمريكا اللاتينية. كانت المشكلة الأبرز تكمن في تعدد اللهجات الإسبانية بين دول القارة اللاتينية، حيث تحمل الكلمة الواحدة معاني مختلفة تمامًا بين بلد وآخر، مما عقّد الأمر عليه كثيرا. وللتغلب على هذه الصعوبات، درس علماني تاريخ أمريكا اللاتينية وثقافتها بنحوٍ مكثف، فدرس في كوبا تاريخ أمريكا اللاتينية واطلع على حكاياتها وخرافاتها وأساطيرها، مما ساعده على فهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي تنبثق منها النصوص. يروي عن تلك التجربة قائلًا: « دراستي الطب ومعرفتي بشعوب القارة وأحوال معيشتهم وحكاياتهم وخرافاتهم وآلامهم وموسيقاهم ساعدتني كثيرًا في نقل روح النصوص بدقة». فضلا عن حرصه على استيعاب البعد الثقافي والتاريخي للنصوص التي يترجمها، ما جعل ترجماته تحمل عمقًا إنسانيًا يتجاوز الكلمات.

الحُب أولًا.. ثم التفاني

لم يقابل صالح علماني ماركيز شخصيًا إلا أن علاقته بأعماله كانت علاقة تكاد تكون أشبه بالصداقة. كان يترجم كتاباته كأنه ينقل رؤى ومشاعر كاتب يعرفه جيدًا، ويستطيع أن يلتقط أدق تعابيره وأفكاره. في نظر علماني كان ماركيز أكثر من مجرد كاتب؛ كان مُرشداً وملهمًا. كل رواية يترجمها له كانت لقاءً يتجدد، يجعله يعيد اكتشاف روعة السرد اللاتيني مرة أخرى. آمن صالح علماني بأن الترجمة ليست مجرد نقل نصوص، بل إعادة خلق للنصوص بلغة جديدة. كان يقول دائمًا: « لا أترجم عملاً إلا إذا وقعت في حبه». اتّسم أسلوبه بالقراءة الاستطلاعية للعمل، ثم ترجمة فصل أو فصلين قبل العودة لإعادة القراءة مرة أخرى. هذه العملية الدقيقة جعلت من نصوصه سهلة القراءة ومتدفقة، دون أن تفقد تعقيدها الأدبي. وتُروى قصة مثيرة عن صالح علماني عندما كان يترجم رواية “الحب في زمن الكوليرا” لماركيز، حيث اضطر إلى إعادة مراجعة النصوص عشرات المرات ليضمن دقة نقل المشاعر العميقة في الرواية. لم يكن مستعدًا للتنازل عن أي جزء من روح النص، حتى لو استلزم الأمر إعادة صياغة الفقرات مرارًا، مما جعل القارئ العربي يشعر وكأن النص كُتب خصيصًا له.

صنع شعبية لأدب مجهول

قبل صالح علماني، كان أدب أمريكا اللاتينية شبه مجهولًا إلى حد كبير للقارئ العربي. ورغم وجود بعض المحاولات السابقة لترجمة هذا الأدب فلم تحظ بالانتشار الذي حققته ترجمات علماني. فبفضل جهوده، تعرف القارئ العربي إلى أعمال ماركيز، وإيزابيل الليندي، وإدواردو غاليانو، وخوسيه ساراماغو، وغيرهم من عمالقة الأدب اللاتيني. بل إن اسمه أصبح علامة جودة، بحيث كان يكفي أن يحمل غلاف الكتاب اسمه ليقبل عليه القارئ بثقة، بغض النظر عن المؤلف. لقد كان هو بوابةً للقراء إلى عالم يعج بالحكايات والشخصيات المثيرة، فأضاف بُعدًا جديدًا للفكر العربي. وبفضل ترجماته، بات القارئ العربي يعرف عن صراعات أمريكا اللاتينية مع الإمبريالية، وأثر الحركات الثورية، وتحديات الهوية، مما أغنى المكتبة العربية وأضاف للأدب العربي بعدًا ثقافيًا وفكريًا جديدًا. من بين أبرز أعمال صالح علماني التي ترجمها: “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارثيا ماركيز: قدّمت هذه الرواية الواقعية السحرية بجرأة، وأصبحت مرجعًا في الأدب العالمي، و”خريف البطريرك” لماركيز أيضًا: وهي رواية تتناول الاستبداد، وتستعرض تأثير القوة السياسية في الأفراد والمجتمع، و”الأشجار تموت واقفة” لأليخاندرو كاسونا: وهي مسرحية تعبر عن الإنسانية والانتصار على المصاعب، و” زمن المرايا” لإدواردو غاليانو: سرد شائق لتاريخ أمريكا اللاتينية. إلى جانب ترجماته تنوعت مسيرته المهنية فقد بدأ صالح علماني عملهُ في وكالة الأنباء الفلسطينية، ثم أصبحَ مُترجمًا في السفارة الكوبية بدمشق، وعمل في وقتٍ لاحقٍ في وزارة الثقافة السورية في إدارة التأليف والترجمة، وكذا في الهيئة العامة السورية للكتاب إلى أن بلغَ سنَّ التقاعد عام 2009. كان أيضًا عضوا بجمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب في سوريا، وأشرف على ورشات عمل تطبيقية في الترجمة الأدبية بمعهد ثربانتس بدمشق.

اعتراف عالمي مستحق

لم يمر إرث صالح علماني دون تقدير، فقد نال صالح علماني العديد من الجوائز والتكريمات التي تعكس مكانته في عالم الترجمة، فحصل على العديد من الجوائز والأوسمة لعمله من مدرسة المترجمين في طليطلة بجامعة كاستيا لا مانتشا (2013)، ومن بين أبرز الجوائزالعالمية: وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني للكتابة الإبداعية (2014)، وجائزة “جيراردو دي كريمونا” الدولية للترجمة (2015)، وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة (2016) ضمن فئة الإنجاز الفردي، وجائزة الشيخ حمد للترجمة (2017). ومنحت الحكومة الإسبانية علماني الإقامة الدائمة في إسبانيا تكريمًا لدوره في نقل أدبهم إلى العالم العربي، بناءً على طلب خمسة من أبرز كُتاب أمريكا اللاتينية من بينهم ماريو بارغاس يوسا وإيزابيل الليندي تقديرًا لإسهاماته.

شهادات خالدة

كان تأثير صالح علماني عميقًا لدرجة أنه أصبح جزءًا من ذاكرة أدب أمريكا اللاتينية في العالم العربي، فلم يكن تأثيره محصورًا على القارئ العربي فقط، بل كان له تأثير كبير على الأدباء أنفسهم. فغابرييل غارثيا ماركيز، صاحب رواية “مئة عام من العزلة”، أعرب عن تقديره لإتقان علماني للنصوص، حتى إنه قال في مقابلة صحفية: «لو كنت أعرف العربية، لقرأت ترجماتي بصوت صالح علماني». أما إدواردو غاليانو، فقد كان يعد علماني جزءًا من عمله الأدبي، قائلاً: «صالح علماني ليس مجرد مترجم، بل هو رفيق في العمل». وأشاد به الكاتب البيروفي ماريو بارغاس يوسا الحائز على نوبل 2010 قائلًا: «أسهم صالح علماني بعمله مترجما في نشر الأدب الأميركي اللاتيني في العالم العربي، وبفضله صار عدد كبير منا، نحن الكتاب الأمريكيون اللاتينيون، مقروءًا ومعروفًا في الشرق». فيما وصفه الشاعر محمود درويش بأنه: «ثروة وطنية يجب تأميمها».

رأى النقاد الأدبيون في العالم العربي أن ترجمات صالح علماني حققت معايير عالية من الدقة والجمال، فكانت ترجماته محط احترام وإشادة، إذ إنه استطاع أن ينقل النصوص كما أرادها مؤلفوها، دون أن يضيع الجوهر الأدبي. كانت ترجماته ملاذًا لمحبي الأدب اللاتيني الذين وجدوا في أعماله نصوصًا مؤثرة وملهمة. ولم تقتصر مساهمة علماني على ترجمات الروايات فحسب، بل أثرت أعماله في مسارات الأدب العربي بعمقٍ بالغ. كان عمله ملهمًا للكتاب العرب الذين استلهموا من طريقته في السرد ومزجه بين الواقع والخيال. فقد أثر علماني في العديد من الكتاب الشباب الذين وجدوا في الواقعية السحرية وسيلة إبداعية للتعبير عن رؤاهم. يقول الكاتب إلياس خوري عن صالح علماني إنه «ليس مجرد مترجم، بل شريك في الإبداع»، إشارةً إلى تفرده بترجمات تركت بصمة في الأدب العربي، وألهمت أجيالًا من الكتاب لاستكشاف عوالم جديدة من السرد الأدبي.

مترجم الروح

أحد أعظم ما قيل عن صالح علماني أنه “مترجم الروح”، ويستحق هذا الوصف بجدارة. فترجمة الروح لا تأتي بالكلمات وحدها، بل من خلال فهمٍ عميقٍ للنص وحياة الشخصيات، حتى تصبح الترجمة تجسيدًا لمعانيه. نجح علماني في جعل الكلمات تتنفس، وجعل القارئ يشعر بعمق العواطف ويتنقل بين سطور الروايات وكأنه يعيش عبر أزقة وشوارع القرى اللاتينية. لم يكن علماني يسعى إلى تحقيق حرفية النصوص، بل كان يعمد إلى أن يجعل النص الأدبي ينبض بالحياة في لغته الجديدة، وكان يتجنب الترجمة الحرفية ويحرص على أمانة المعنى، فتحول إلى صانع روح النص، الذي يجلب الحياة للأدب بلغته الجديدة.

إرث صالح ومسيرة خالدة

عن عمر ناهز السبعين عامًا، وفي الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، يرحل صالح علماني عن عالمنا، لكنه تركَ بصمات حاضرة في المكتبة العربية وإرثًا أدبيًا خالدًا أصبح فيه الأدب اللاتيني جزءًا من التجربة الثقافية العربية، وأثرت ترجماته في أجيال من الكُتاب الذين استلهموا من واقعيته السحرية. لم يكن صالح علماني مجرد مترجم، بل سفيرًا للأدب، رجلًا أعاد تعريف العلاقة بين اللغة والثقافة. من خلال ترجماته، استطاع أن يجعل القارئ العربي جزءًا من عوالم لم يكن يعرفها، ولم يكن فيها مجرد متلقٍ، بل شريكًا في حلم جمع بين ثقافتين وقارتين. كانت نصوص ماركيز وليندي ويوسا غيض من فيض ما استطاع أن يقدمه للقارئ العربي، لأنها لم تكن مجرد روايات، بل حياة وحكايات أناس جمعهم الشغف والأمل والمعاناة.

يرحل الأشخاص، ولكن الإرث الأدبي يبقى، مما يجعلنا نتساءل: هل يمكن لأي مترجم أن يكمل ما بدأه؟ يظل صالح علماني ملهمًا للجيل القادم من المترجمين، حيث قدّم نموذجًا للترجمة الأدبية الأصيلة، داعيًا إلى فهم أعمق للنصوص. ومع كل ترجمة جديدة، يبقى علماني ذكرى نابضة ومرجعية ثقافية تحث المترجمين على السير في طريق الإبداع والإخلاص للنصوص الأجنبية. سيبقى إرثه شاهدًا على قوة الكلمة وقدرتها على كسر الحواجز، وسيظل اسم صالح علماني محفورًا في ذاكرة الأدب العربي رمزا للوفاء والإبداع. ورجلا جعل من الترجمة فنًا، ومن الأدب رسالة إنسانية عالمية تعبر الحدود واللغات وجسرًا ممتدًا بين حضارتين، وأعطى الترجمة العربية صوتًا ينبض بالحياة في مكتبات القُرّاء، وفي قلوب أولئك الذين قادتهم رواياته إلى عوالم بعيدة، ليكتشفوا هناك أنهم ليسوا بعيدين عن تلك الأحلام والقصص التي تشبه قصصنا وأحلامنا نحن أيضًا.