لم آخذ حسن مطلك معي إلى موسكو

مؤمل الحطاب

تشكّل علاقة القارئ بالكاتب المفضّل بعداً وجودياً يتجاوز حدود الاستهلاك الأدبي العابر إلى ما يشبه التماهي الروحي أو الانصهار الرمزي. ذلك أن الكتابة ليست نتاجاً نصيّاً فحسب، بل هي جزء من هوية متخيّلة للذات التي تبحث عن مرآتها داخل النصوص. ولكل إنسان كاتبه المفضل، وحين رأيت كتبه على التواصل الاجتماعي متوفرة في مكتبات بغداد، تذكرت فجأة، كمن داهمته عاصفة، أنني لم أُخطئ حين رتّبت حقيبتي في تلك الليلة الثقيلة في بغداد، لكني -على ما يبدو- تركت فراغاً في الحقيبة يتسع لكونٍ كامل حين لم أضع فيه كتب حسن مطلك. كنت أعرف أن السفر ليس انتقالاً من جغرافيا إلى أخرى، بل هو اختبار لصلابة الروح، ومع ذلك تركت مطلك خلفي كمن ينسى نافذة مفتوحة على الريح. ومع ذلك، لم أحمل معي سوى كتاب واحد “أبي فيودور”، الذي كتبته ابنة دوستويفسكي، كأنني كنت أتهيأ لرحلة إلى مدينة الأب الروحي للأدب الروسي، وأغفل عن نهر من بلادي بالتأكيد لا يُقارن بفيودور ديستويفسكي لكن كان من ورق وعظم لا من ورق وحبر.

في الطائرة، حين تحركت الأجنحة كأنها أرواح تتثاءب، أدركت أني أحمل معي كل ما هو فائض: قميصاً لا يلزمني، دفتر ملاحظات نصفه خالٍ، وعطراً لا يقنع سوى هواء المطارات. لكن لتارة أدركت أن حقيبتي مائلة. ليست مائلة بالوزن، بل بالمعنى. فقد اصطحبت صوت ابنة دوستويفسكي وهي تسرد حياة أبيها العاصفة لكني لم أحمل مطلك، لم أصغِ لصوت “دابادا” وهو ينهض من بين الرفوف، ولم أستمع إلى شخوصه وهم يطالبونني بجواز سفر مؤقت كي يعبروا معي إلى موسكو. وبالتأكيد كنت أتنقل بين صفحات الابنة، وأتخيل ظل الأب الكبير جالساً في المقعد المجاور، في حين ظلَّ حسن مطلك يطرق الباب من بعيد، يطالبني بمقعد لم أمنحه في الطائرة.

في الدراسات الأدبية الحديثة، يُنظر إلى مفهوم الغياب بوصفه فعلاً تأويلياً، حيث ما يغيب عن النص أو التجربة لا يُقصي نفسه بل يفرض حضوره عبر الاستدعاء الدائم في الذاكرة.

كان في حياته القصيرة، يعرف أن الأدب أشد عناداً من الحديد. كتب كمن ينحت من صخرة، كمن يفتعل لغة جديدة ليقول إن العالم أكبر من قفص. حين أتذكر روايته أجد أنني أحتاج إليها في مترو موسكو أكثر مما احتجت إليها في أزقة بغداد، فالمترو هنا ليس سوى سرد طويل بلا راوٍ، أنفاق تمضي في عتمة لا تنتهي، ووجوه بعضها صلبة تحتاج إلى صرخة “دابادا” كي تتصدع. فحين سمعت إمرأة روسية في المترو تصرخ على ابنتها، وقطعت سرب افكاري كنت في لحظة انغماس في حديث ابنه ديستويفسكي عندما منحتني هذه الابنة صورة الأب الذي حوّل آلامه إلى روايات خالدة. كان حسن مطلك -بغيابه- يذكّرني بأن في بلادي أيضاً آباءً أدبيين صلبتهم المقاصل، وبأن ابنتهم لم تكتب بعد كتاب “أبي حسن”.

لم آخذه معي، ولذلك شعرتُ في الليالي الروسية أن المدينة تنغلق عليّ كجرسٍ زجاجي. كنت أبحث في رفوف المكتبات العملاقة عن ظلال، عن كاتب يضع على الورق غضباً يشبه غضب دجلة حين يفيض، فلم أجد سوى نصوصٍ طويلة مثل سكة القطار، مدجنة بلغة الروسية، أو أخرى باردة لا تُشعل في صدري إلا مزيداً من البرد. هنا أدركت أنه لم يكن مجرد كاتب عراقي، كان صاعقة تنزل على اللغة نفسها، يخلخل قواعدها، ويزرع في أحشائها براكين من المجاز.

تساءلت: ما معنى أن تترك بلادك ولا تأخذ كتاباً يمثلها؟ كنت مثل مَنْ هاجر ومعه تراب الوطن على ثيابه، لكن من دون معنى. رأيت الروس يقرأون بوشكين ودوستويفسكي في المقاهي، وأنا أتأمل كأنني سافرت بلا جذور.

لقد علّمني غياب كتب أدبائنا أكثر مما كان سيعلّمني حضورهم. اكتشفت أن الكاتب لا يحتاج إلى جواز سفر كي يلتحق بك؛ إنه يختبئ في الذاكرة، في الجمل التي حفرت قلبك. ومع ذلك، ثمة ألم، ألا تلمس الورق، أن لا تفتح الصفحات وتشم رائحة الورق الذي كتب به رجلٌ يعرف أنه يُدَوّن سطوره الأخيرة في حياة مسلوبة.

كان حسن مطلك، بشهادات النقاد، واحداً من أبرز الأصوات التي أرادت أن تؤسس سرداً عراقياً جديداً، لكنه دفع ثمن الحرية كاملاً. إعدامه لم يُخرسه؛ بل جعل نصوصه تتحدث بأكثر من لغة، وتهاجر بلا جواز. حين كنت أعبر الساحة الحمراء، خُيّل إليّ أنّ ظل صوت أبي يمشي جواري، يضحك من غفلتي، ويقول لي: “لماذا تُحمّل التفكير أكثر مما يحتمل؟”.

لكن قلت له في المرة القادمة سوف آخذ حسن مطلك معي. ولعل ذلك هو الدرس الأجمل، أن الكاتب الذي لم آخذه معي إلى موسكو، كان حاضراً في كل مكان.

*

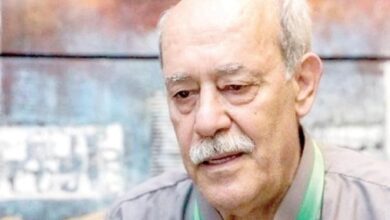

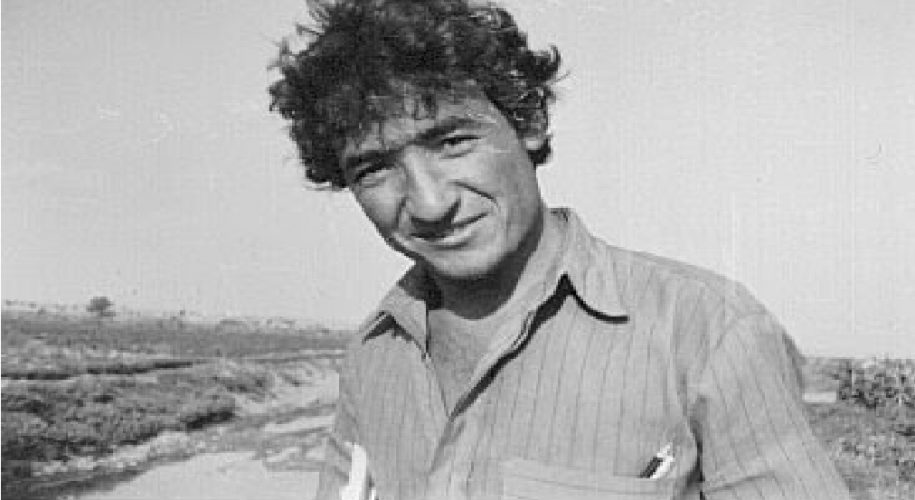

حسن مطلك (1961-1990) كاتب ورسام وشاعر عراقي. ويعد واحداً من أهم الأصوات الأدبية الحداثية التي برزت في العراق، في ثمانينيات القرن العشرين.