في مدح القراءة: كيف يمكّننا الأدب من العيش في عوالم جديدة

دَوْر القراءة في ترميم روح الإنسان

آرنولد وينشتين

ترجمة: شذا صعيدي

في عام 1881 أعطى الكاتب المسرحي هنريك إيبسن لمسرحيته المثيرة للجدل عنوان “الأشباح”. تشرح بطلة المسرحية بدورها لشخصية القس ماندرز بأن اللحظة الراهنة هي إعادة مروّعة لما حَدَثَ في الماضي قائلةً: أظن أننا جميعاً أشباح. وما يجري في دَمِنا ليس فقط ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا بل وجميع الأفكار والمعتقدات القديمة والبالية التي تعد ميتة إلا أنها باقية فينا ولا يمكن التخلص منها. يكفي أن ألتقط صحيفة وأقرأها وأرى هذه الأشباح متجليّة بين السطور ولا بُدّ أنَّها تعمّ أرجاء البلاد، تتراكم كتراكم حبّات الرّمال ونحن جميعاً نخاف الضوء.

تشير كلمة “الأشباح” عند الإنجليز إلى دلالة قوطية تعود إلى الأرواح الشريرة المتسللة عبر النوافذ والجدران، لكنّ إيبسن استخدم المصطلح النرويجي Gengångare أي العائدون -فلا يبدو الأمر خيالياً أن نقول بأنّ لحظتنا الحالية مسكونة بالأشباح- وتشير لغة ايبسن إلى أنّ الماضي السام يطارد حاضرنا المعاصر. ونحن أيضاً كبطلة المسرحيّة نجد أدلة على وجود الأشباح في الصحف (نصطدم بأصداء الماضي بدلاً من أخبار اليوم). على سبيل المثال، يهدف مشروع “1619” وما هو إلا محاولة لإعادة النظر في التاريخ الأمريكي والمصمم لإظهار أنَّ وصول العبيد المُستَرقين إلى هذه الأرض (قبل عامين من وصول سفينة ماي فلاور) هو أحد السرديّات القديمة المروّعة لثقافتنا المُحدد لماضٍ حيّ من العنصريّة البنيوية التي لم يُعترف بها بالكامل. استوعب الكثير منا في مرحلة الطفولة خرافات ملفقة حول بدايات المشروع الأمريكي عن طريق الاحتفال بـ”عيد الشكر” الذي يظهَر خالياً من العنصريّة والمملوء بالعلاقات الوديّة مع الشّعوب الأصليّة التي كانت تقطن هناك قبل وصول المُستَعمِر. لكن هذا السرد بدأ يفقد بريقه حين اتضح زيف التاريخ وأظهر جروحا قديمة لم تلتئم إلى الآن.

تجد هذه القصة المشيرة إلى الصدمات النفسية نظيراً لها في فهمنا الطبي الحالي للصدمات التي لا تلتئم بسهولة وتأثيرها العميق على الفرد والمجتمع. وليس بمحض الصدفة أنّ كتاب “الجسد يحتفظ بالنتائج” لمؤلفه فان دير كولك الصادر سنة 2014 احتلَّ قائمة أكثر الكتب مبيعاً في الأسابيع المائة والخمسين الماضية بما يحتويه من مواضيع الاضطرابات النفسيّة، سواء كان اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعانيه الجنود العائدون من الحرب أو الناتج عن العنف الجسدي أو الجنسي الذي يتعرض له الأطفال والنساء في مجتمعاتنا. مما يقدّم صورة قاتمة عن الأضرار المستمرة والندوب النفسية التي تبقى مدة طويلة فهي كالأشباح التي ترفض الموت. تَحمِل المجتمعات بأكملها في وقتنا الحالي ندوب الماضي القاتم التي لا تندمل بسهولة وتبدو الدولة نفسها منقسمة الآراء في استجابتها لهذه الأنباء المظلمة. كما تجعلنا دوّامة الأخبار المدويّة، كدقات الطبول الدائرة حول ماضٍ، مثقلين بالجراح نتسائل بقلق عمّا سيحدث في الأيام المقبلة ومتى سيرتفع الستار عن المشهد التالي. أصبح التفاؤل مهمة صعبة في أيامنا هذه وليس من السهل أن نؤمن بماضٍ خيّر شافي، ماضٍ يقوينا ويعوضنا. ومع ذلك، وبناءً على خبرتي في تدريس الأدب فإنني أوكد أنّ ملخص تجربتي المهنية تكمن في أنّ قراءة الأدب وتدريسه يزرعان في نفوسنا “أشباحاً” طيبة لديها امتداد فريد ومميز في المستقبل فتمنحنا القوة وتحرر عقولنا، وتعد مورداً ثقافيّاً لم يُستَغلّ إلى الآن.

لنبدأ بمهنة التعليم، فما زلت أتذكر معلميَّ رغم مرور سنين طويلة، وأظن أن الأمر كذلك لكم فكيف يمكننا أن ننسى؟ فعندما ننظر الى العوامل الرئيسة التي شكلت شخصياتنا، غالباً ما نغفل عن الدور المحوري للمعلمين فهم يمثلون عقداً جيلياً ثميناً يربط بين الخبرات المتراكمة والروح الشابة. تخيلوا كمّ السنين التي قضيناها نستلهم منهم المعرفة فأي تأثير يفوق تأثيرهم؟ تستمر عملية التعليم طوال حياة الفرد ابتداءً من مرحلة الطفولة على يد نخبة من الكبار ليسوا بآبائهم مما يجعل المرء يحمل تأثيرهم معه طوال حياته. على نحوٍ أوضح، فإن إرث التدريس (الجيد) ليس بأمر يحملونه معهم فقط بل يعيش بداخلهم. دعوني أضعها في إطارٍ آخر “ما زال معلمي المميز حاضراً في ذهني على الرغم من مغادرته الحياة مساهماً في تشكيل أفكاري وعطاؤه السابق ينير دربي”.

لننتقل في حديثنا إلى قراءة الأدب حيث تشكل هذه المهارة مدخلاً لحياتنا في المجتمع وعالم الكبار. نكتسبها في سن مبكر وسيلةً للمعرفة والتواصل حتى وفاتنا. فهنا تكمن قوة هائلة وطاقة فكريّة لا حدود لها فليس من المنطق عدُّ القراءة تجربة منعزلة وهادئة بل بمثابة تجربة مدوية وسلاحاً نحمله. بصريّاً، لا تثير القراءة انتباهاً واضحاً فما يراه القارئ ما هو إلا غمضة عين عرضية في أثناء قراءة صفحة مطبوعة، لكن اسأل نفسك ما الذي يحدث هنا حقا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأدب؟ أقرأ قصيدة أو مسرحية أو رواية وأجد نفسي أسلك طريقاً مذهلاً مزدوج الاتجاه وأُنقَل إلى عالم النص وزمانه وحياته وبدوره ينتقل النص إلى أعماق نفسي. هذه التجربة أواجهها الآن، وهي قابلة للتكرار مراراً سواء بحضور النص أو بغيابه، يحفزها التفكير وتلعب الذاكرة دوراً في تنشيط المشاعر والأفكار المرتبطة بالنص كما تعيد الحياة تمثيلها. لا تتعلق حواراتي مع الأدباء القدامى بالزمن ولا يمكن مقارنتها بالخيال العلمي، لا السفر عبر الزمان ولا المكان ولا تحركني عاطفة النص بل يخترق روحي. لأحاول توضيح الأمر، أفتح مسرحية سوفوكليس “أوديب ملكاً” وإذ بي أنتقل إلى أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد مواجهاً قصةً عامة عن الطاعون والموت الجماعي، وقصةً خاصة عن العمى متبوعة بمعرفة مروّعة، وتشغل كل هذه التجارب حيّزاً في جميع الأزمنة. سأستخدمها عدسةً خاصة عندما أفكر على سبيل المثال بمواجهة البلاد للطاعون والموت الجماعي التي حملت معها الخوف والجهل. يكشف سوفوكليس في مسرحيته عن الغطرسة التي يعدُّها المعظم من البديهيات والمشار اليها بمعرفة الذات. لا يقتصر جهل أوديب فقط على حقيقة قتله لوالده عند مفترق الطريق أو مشاركته والدته الفراش، بل إنّ جهله يمثل نموذجاً يلزمنا بالتفكير في جهلنا غالباً في الحياة الخاصة والعامة والكوكبية والعلاقات الإنسانية. لنعتبر برأي جون بارث في هذه المسألة “تأتي الحكمة في إدراك الأخطاء والتوقف عنها متأخرةً بعد وقوعها. شُخِّص المرض لكن بعد أن فتك السرطان بالجسد. لم أدرك أني أوديب إلا بعد أن قتلتُ أبي وزنيتُ بأمي”. يساعدنا بارث على إدراك أنّنا نعيش في عالم مملوء بـ”التأثيرات” التي نغفل بدورنا عن “أسبابها” الخفيّة زمنا حتى نبلغ لحظة اليقظة الحاسمة.

فكّر هنيهة في مسار حياتك في الأسطر التالية كيف يتشكل فهمك لنفسك؟ وما كنت عليه عبر الزمن متخطياً مراحل النضوج، ومكتظاً بنقاط عمياء خاضعاً لمفاجآت وتقلبات مدهشة. يحدث هذا كل يوم سواء عندما يتصفحون مواقع لاكتشاف الأنساب مثل Ancestry.com، ويجدون الكثير مما لا يتوقعونه أبداً أو عندما يتناقشون مع طبيبهم نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو عندما نغوص في تاريخنا الشخصي وتاريخ بلدنا وتاريخ العالم، مما يوحي وكأنك تنبش مقبرة. قبل يوم أو نحو ذلك، نشرت صحيفة نيويورك تايمز عنواناً رئيساً لإحدى مقالاتها “تبحث تشيلي عن المفقودين بعد زمن طويل من الدكتاتورية فما الذي يحمله الغد؟”. كما هو متعارف عليه رأى فرويد شيئاً آخر بذات القدر من الظلمة في مسرحية سوفوكليس: دليل أن الشباب مدفوعون غريزياً للتمرد على كبار السن لاكتساب نضجهم واستقلالهم. فلنعد التفكير الآن في رأيي عن المعلمين حيث إن مؤسسة التعليم بذاتها تعكس هذه الأطروحة السلبية بتصوير العلاقة بين الشباب والكبار بأنها مبنية على التعاون والنمو المشترك واتفاقية اجتماعية قائمة على التبادل المعرفي.

من المتعارف عليه أن المعلمين لديهم رسالة، ونادراً ما يجنون ثروة أو شهرة، لكننا نكون أقرب إلى الصواب في حال اتفقنا أنّ التعليم في النهاية شكل من أشكال نقل المعرفة بنحوٍ مشابه للطاقة التي تحرك أجسادنا وسياراتنا. كما يشجع مدرسي الأدب الشباب على دخول هذا المجال القوي فما زلت أتذكر شغف معلم اللغة الانجليزية في الصف الحادي عشر بالشعر الذي لقننا إياه عاكساً شغفه هذا أهمية الشعر. ويتجاوز هذا مسألة “النمذجة” إذ يتعلق الأمر بكيفية نقل المعلم للطالب قوّة الكلمات ودروس الأدب بمثابة منفعة عظيمة كما هو الماء والكهرباء والغاز للإنسان. وما يميّزه عن هذه الخدمات أنه لا يمكن إيقافه أو إطفاؤه بسهولة. كذلك، لا يمكن قياس تأثيره بمصطلحات بسيطة مثل “التعليم” أو “التفسير” فتلك المصطلحات لا تكفي لقياس قوى الأدب المتقلبة.

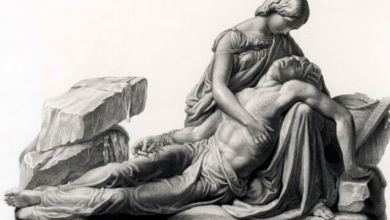

تحتوي أغلب المساكن نوعين من الرفوف: رف للأدوية ورف للكتب، نظنهما مختلفيْن لكن دعونا نفكر: نقصد رف الأدوية لتناول حبوب صغيرة ذات تأثير كبير يدخل أجسادنا، إذ تعمل بإرادتها الجزيئية: تخفف الألم وتقاوم العدوى وتزيل القلق. ألا يمكننا القول إننا نبتلع الأدب أيضاً؟ فما أن نقرأه ونشعر به يصبح مجموع الكلمات المميزة والحبكة راسخاً في دواخلنا ومؤثراً في تفكيرنا ومُضيفاً إلى هويتنا. بدوري، بذلت جهدي في هذا المقال القصير لتوضيح التأثير والحياة التي تمتلكها هذه الكلمات داخلي. قد يقول البعض إنني غريب الأطوار لكن في النهاية لم أكن أنا من كتب هذه النصوص. في الواقع، ما استوعبتُه جيدا تلك المواد التي قدّمها المعلمون في البداية، المقروءة والمعاد قراءتها، والتي لربما أُعطِيَت محاضرات عنها وكُتِبَت مقالات حولها (كما أفعل الآن)، وأتى كلها من عالم آخر لكنها ملكي تماماً؛ تشكّل أفكاري ورؤيتي ومشاعري. إنها أشباح طيبة تعيش في داخلي وتطارني. وتكمن قيمتها في السبب الأساسي في كونها خيالية، فالأدب حتى في أشد دمويته لا يجرح فأنا لا أستوعب الطاعون الذي يفتك بالأثنيّين ولا حتى الفعل المأساوي الذي يقوم به أوديب عندما يفقأ عينيه في نهاية المسرحية. كلاًّ من القتل والموت والأمراض الوراثية واضطراب ما بعد الصدمة والعنف المنزلي تحدث في أرض الواقع. لكن الأشباح التي أستحضرها الآن -تلك التي تسكن الكتب التي أقرأها وأحبها- ليست من عالمنا، وما أن أنتهي من مسرحية أو رواية حتى أغلق الكتاب وأعود إلى الواقع.

وصف أرسطو التطهير بأنه ما يحدث للجمهور عند مشاهدة أحداث مأساوية (خيالية) على المسرح، يخضعون وقتها لتجربة جسدية تجعلهم يتأثرون بعمق. وأظن أنّ قراءة الأدب يمكنها إعطاء استجابة شبيهة فتؤثر هذه الأحداث الخيالية في ذهني وقلبي، وستبقى هناك ما دمت حيّاً ليس سمّاً بل تجربة خيال. ما زالت الدروس المستفادة من التراجيديا اليونانيّة تشكل رؤيتي لعالمي، أمس واليوم وغداً وهذه المادة القديمة بمثابة وقود يمنحنا القوة. يمكّننا الأدب من عيش حياة أخرى في أماكن أخرى وأزمنة أخرى بنحوٍ غير مباشر وبطريقة واعية وحسيّة دون الخضوع لأي قانون يقيدنا، فنحن أحرار. علاوةً على ذلك، لا يمكن للسفر والسياحة أو حتى المخدرات موازاة تجربة العيش في هذا العالم، وأظن أننا مدينون بالامتنان له.