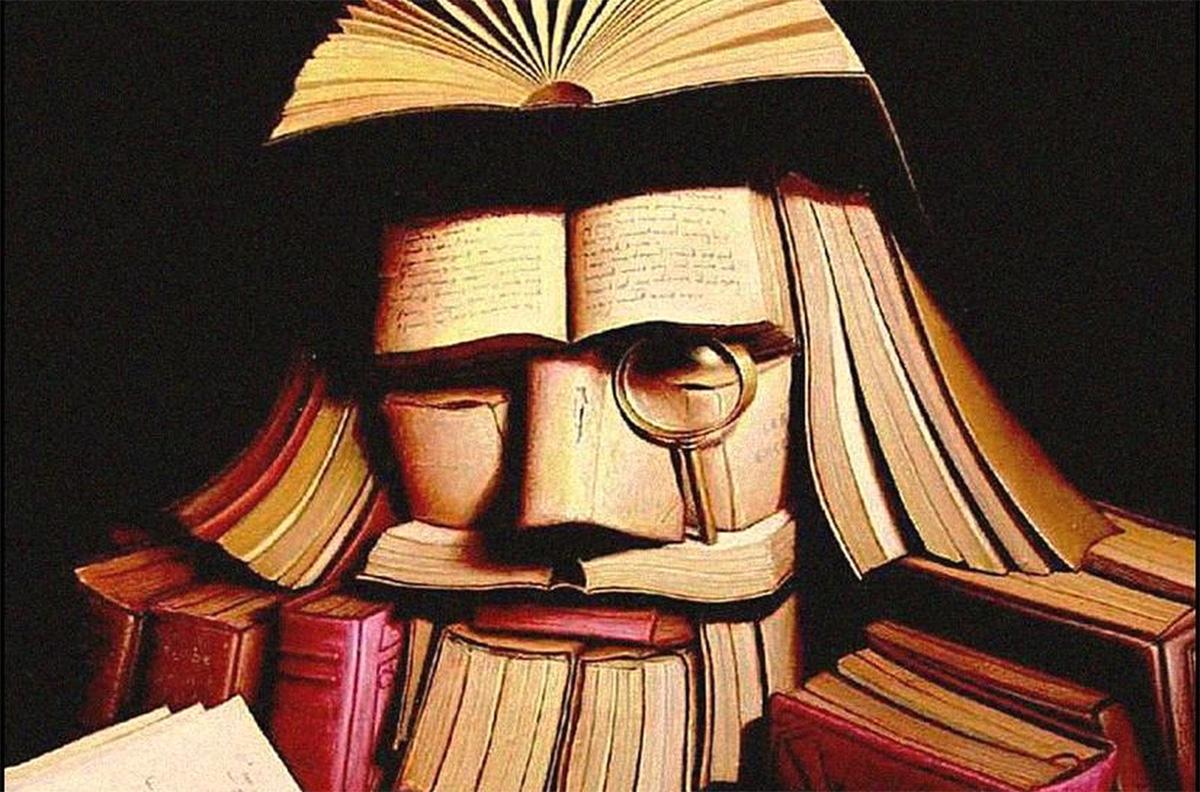

المثقف العربي بين هشاشة المعنى وتاريخية الحقيقة

إسماعيل نوري الربيعي

في قلب السؤال عن علاقة المثقف العربي بالواقع، يبرز مأزق مزدوج: مأزق الفكر الذي لا يزال مشدودًا إلى نماذج تأسيسية صلبة، ومأزق واقع متحوّل لا يستجيب لمنطق اليقين ولا لمنظومات الحقيقة الجاهزة. من هنا تكتسب أفكار جياني فاتيمو حول “الفكر الضعيف” أهمية خاصة، لا بوصفها وصفة نظرية جاهزة للاستيراد، بل بعدِّها أفقًا تأويليًا يمكن للمثقف العربي أن يعيد من خلاله التفكير في موقعه، ووظيفته، وحدود تدخله في العالم الذي يعيش فيه. لا يعني “الفكر الضعيف” عند فاتيمو ضعفًا في الموقف أو هشاشة في الالتزام، بل يشير إلى تحوّل عميق في معنى القوة نفسها. فالقوة الفكرية لم تعد تقاس بقدرة الخطاب على التأسيس الميتافيزيقي أو الادعاء بالكلية والشمول، بل بقدرته على الإصغاء للتاريخ، والانخراط في التعدد، والاعتراف بالطابع التأويلي لكل حقيقة. هذا التحول يضع المثقف العربي أمام سؤال جوهري: هل لا يزال يفكر بعقل التأسيس القوي في عالم فقد شروط هذا التأسيس، أو إنه مستعد للانتقال إلى أفق هرمينوطيقي تاريخي أكثر تواضعًا وأقرب إلى التجربة الحية؟

لقد تشكّل جزء كبير من خطاب المثقف العربي الحديث في ظل نماذج فكرية كبرى، قومية أو ماركسية أو دينية مؤدلجة، كانت جميعها تشترك في نزعة تأسيسية قوية. فقد وعدت هذه النماذج بحقيقة كلية، وبمشروع تاريخي واضح الغاية، وبذات مثقفة تمتلك موقعًا امتيازيًا في فهم الواقع وتغييره. غير أن تراكم الإخفاقات، وتفكك السرديات الكبرى، وتحول الواقع العربي إلى فضاء متشظٍ ومفتوح على تناقضات حادة، جعل هذا النمط من التفكير يبدو معزولًا عن الحياة، بل أحيانًا عنيفًا في ادعاءاته. هنا يمكن استثمار أطروحة فاتيمو حول القطيعة مع “الفكر القوي”. فالفكر الضعيف لا يعلن نهاية الفلسفة ولا موت الالتزام، بل يرفض منطق التأسيس النهائي الذي يفترض وجود بنية ثابتة للتاريخ أو للوجود. يعني هذا عند المثقف العربي التخلي عن وهم امتلاك الحقيقة، والانتقال من موقع “المشرّع” إلى موقع “المؤول”. فدوره لم يعد يتمثل في إملاء المعنى على الواقع، بل في قراءة هذا الواقع من داخله، وفي الكشف عن طبقاته التاريخية والرمزية المتراكمة.

إن مفهوم “التعافي من الماضي دون تجاوزه” Verwindung الهيدغري، الذي يستثمره فاتيمو، يقدّم هنا مفتاحًا بالغ الدلالة. فالعلاقة بالماضي ليست علاقة قطيعة جذرية ولا تجاوز استعلائي، بل علاقة التفاف وتأويل وتعافٍ. والمثقف العربي، حين يتعامل مع تراثه الفكري والسياسي، كثيرًا ما يقع بين نقيضين: إما تقديس جامد، أو رفض عدمي. في حين يفتح الفكر الضعيف أفقًا ثالثًا، قوامه إعادة القراءة بوصف التراث “ماضيًا حاضرًا” لا يزال يعمل فينا، لا بوصفه سلطة ملزمة، بل مادة تأويلية قابلة لإعادة الفهم. على هذا الأساس، لا يعود الاختلاف والجدلية خيارين نظريين واعيين، بل قدرًا تاريخيًا. فالمثقف العربي لا يفكر في فراغ، ولا ينطلق من نقطة صفر، بل يجد نفسه داخل شبكة من الصراعات اللغوية والثقافية والسياسية. ومن هنا تصبح محاولة إنتاج خطاب “محايد” أو “علمي خالص” ضربًا من الوهم. الفكر الضعيف يدعو إلى الاعتراف بهذه الوضعية، لا بوصفها نقصًا، بل بوصفها شرط إمكان التفكير نفسه. يتجلى هذا التحول بوضوح حين ننتقل إلى مسألة التجربة اليومية. فالمثقف العربي، في كثير من الأحيان، يكتب من علٍ، من موقع مفارق للحياة اليومية، مستندًا إلى مفاهيم مجردة أو نماذج نظرية مستوردة. في حين يؤكد فاتيمو أن نقطة الانطلاق الحقيقية للتفلسف هي التجربة المعاشة، المشبعة بالتاريخ واللغة والعادات. ليست هناك تجربة “قَبْلية” أو شروط محايدة للفهم، بل هناك دائمًا وجود “مُلقى هناك”، وجود يجد نفسه داخل عالم محدد قبل أن يشرع في التفكير فيه.

إن استعادة التجربة اليومية تعني أن ينزل المثقف من برج المفاهيم إلى أرض الوقائع، لا لكي يذوب فيها، بل لكي يفهم منطقها الداخلي. فالفكر الضعيف لا يحتقر اليومي ولا يعده عائقًا أمام النظر، بل يراه المجال الذي تتشكل فيه المعاني، وتُختبر فيه الأفكار. وفي السياق العربي، حيث تتقاطع السياسة بالدين بالاقتصاد بالذاكرة الجماعية، يصبح هذا الانغماس التأويلي ضرورة لا ترفًا. ومن هنا نصل إلى فكرة “التأسيس الهرمينوطيقي”. فالمثقف العربي، إن كان لا بد له من تأسيس، فإن تأسيسه لا يمكن أن يكون ميتافيزيقيًا أو أيديولوجيًا مغلقًا، بل تأسيسًا يقوم على التأويل المستمر. أي إن معاييره، ومفاهيمه، وحتى منطقه الداخلي، ليست معطيات ثابتة، بل تتشكل داخل السياق التاريخي الذي يعيش فيه. هذا لا يعني نسبية فوضوية، بل مسؤولية مضاعفة، لأن التأويل ليس لعبًا حرًا، بل انخراطًا جادًا في أفق مشترك.

يضرب فاتيمو مثال النقد الأدبي والفني، حيث لا توجد معايير أزلية للحكم، بل تتغير القيم بتغير الأذواق والتجارب التاريخية. ويمكن تعميم هذا المنطق على الفكر النقدي العربي. فبدل البحث عن “النموذج الصحيح” أو “المنهج القاطع”، يصبح المطلوب هو ممارسة نقدية واعية بتاريخيتها، قادرة على مراجعة نفسها، وعلى الإصغاء لما يستجد في الواقع. في هذا السياق، يمكن فهم علاقة الفكر الضعيف بالجدلية. ففاتيمو لا ينفي الجدلية، لكنه يرفض تحويلها إلى منطق كلي للتاريخ. والواقع العربي، بما يحمله من تفكك وتعدد وصراعات غير محسومة، يؤكد هذا الرفض. فالتاريخ هنا لا يسير وفق خط تصاعدي واضح، ولا يتجه نحو غاية نهائية يمكن التنبؤ بها. لذلك يصبح الإصرار على نماذج تفسير شمولية نوعًا من العنف الرمزي تجاه الواقع. إن المثقف العربي، إذا ما استثمر الفكر الضعيف بعمق، يمكنه أن يتحرر من عبء التنبؤ، ومن وهم الحلول النهائية. فدوره لا يتمثل في تقديم وصفات خلاص، بل في فتح أسئلة، وفي تعرية المسكوت عنه، وفي تفكيك الخطابات التي تدّعي الامتلاك الحصري للحقيقة. هذا الدور قد يبدو أقل بريقًا، لكنه أكثر صدقًا مع شروط الزمن. في النهاية، لا يدعو الفكر الضعيف إلى الاستقالة ولا إلى العدمية السطحية، بل إلى تواضع فلسفي جذري. تواضع يعترف بأن الحقيقة تاريخية، وبأن الفكر لا يبدأ من فراغ ولا ينتهي إلى يقين نهائي. وللمثقف العربي فإن هذا التواضع قد يكون المدخل الضروري لاستعادة الفعالية، لا بالقوة الخطابية، بل بالحس التأويلي، والقدرة على العيش داخل الهشاشة دون إنكارها. هكذا يصبح التفكير فعل مشاركة في العالم، لا ادعاء للسيطرة عليه.