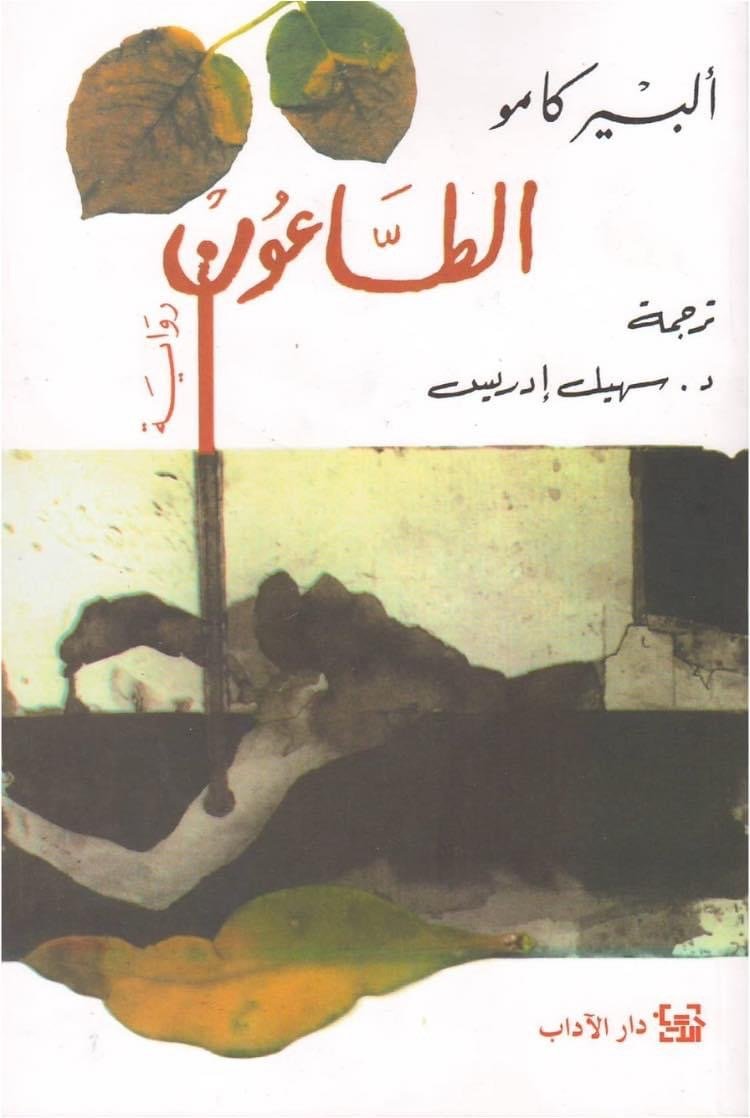

الطاعون – ألبير كامو

مؤمن الوزان

كان الطاعون ومنذ زمن طويل جدًا واحدًا من أشد الأوبئة وأشرسها، حتى وقت قريب، التي هددت الحياة البشرية وحصدت أرواح الملايين على مدى قرون، والتاريخ مليء بأخبار هذا المرض اللعين وما سببه من كوارث وخلّفه من خسائر في الإنسان وما جرَّه عليه من ويلات. حتى أصبح الطاعون وكما يشير يوفال نوح هراري في مقدمة كتابه Homo Deus ضمن الأوبئة التي شكلت أولويات أعمال البشر رفقة الموت (نهاية الإنسان) والحرب (بدوافعها الاقتصادية والسياسية)، وعمل الإنسان في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية على التقليل من هذه الأخطار الثلاثة والسعي بل ومحاولة التغلب عليها وقهرها، ويتمادى في تفاؤله كثيرا بأن عصر الحروب والأوبئة قد ولّى ونحن اليوم في صراع قهر الموت! نعيش في عصر ما بعد جائحة كورونا التي حصدت أرواح الملايين وجعلت الإنسان يتراجع خطوة إلى الوراء ويكتشف مدى ضعف الدفاعات الصحية وما أكثر هشاشتها في مواجهة اللا متوقع والمجهول من الأمراض، حتى أضحت كبرى الدول في حاجة إلى مستلزمات صحية وقائية أولية كالقفازات الطبية وأقنعة الفم والأنف، وهنا نطرح السؤال ما معنى الدولة العظيمة حين يقهرها ويحجز مواطنيها في البيوت ويفرض عليهم الحجر الإجباري؟ ما معنى الاقتصاد القوي حين تكون الدول في حالة عوز شديد لمستلزمات وقائية أولية يمكن أن تنتج بأرخص المواد وأقلها كلفة وجهدا ولا تستغرق وقتًا طويلا في إنتاجها؟ لمَ كل هذه الهشاشة؟ طُرحت كل هذه التساؤلات وغيرها مع تكهنات نهاية نُظم الحكم الحالية، والقيم اليبرالية التي قضوا سنوات يبشرون بها والتي أبانت عن خوائها الإنساني حين وضعت تحت ضغط الاختبار الحقيقي. وعادت البشرية لتعاني من الأوبئة والجوائح التي حسبت أنها قد تجاوزتها وبان خطئُها في ذلك.

*

تقدم لنا رواية الطاعون لألبير كامو رؤية لإنسان الأوبئة، الإنسان الحديث الذي عايشه كامو وكذلك الإنسان المعاصر -أنا وأنت وكل من حولنا من مختلف الأعراق والمعتقدات- هذا الإنسان الذي يبدو أنه ومنذ أن خبره وعركه كامو لم يتغير فنراه يقول على لسان الراوي:

“لقد كان مواطنونا في هذا الصدد كجميع الناس: كانوا يفكرون في أنفسهم، وبعبارة أخرى كانوا إنسانيين: لم يكونوا يؤمنون بالبلايا. إن البلية ليست في مقدور الإنسان. ومن أجل ذلك يقول المرء لنفسه إن البلية غير حقيقية، إنها حلم مزعج وسيمر. لكن لا يمر أبدا، ومن حلم مزعج إلى حلم مزعج، يمر الناس أنفسهم، والإنسانيون بالدرجة الأولى، لأنهم لم يأخذوا حيطتهم. ولم يكن مواطنونا أشد ذنبا من سواهم، فكل ما في الأمر أنهم كانوا ينسون أن يكونوا متواضعين، وكانوا يفكرون أن كل شيء ما برح ممكنا في نظرهم. وهذا ما يفرض أن البلايا كانت مستحيلة. وإذن فقد كانوا يتابعون أعمالهم التجارية، ويُعدُّون الأسفار، وكانت لهم آراؤهم. وأنى لهم أن يفكروا بالطاعون الذي يلغي المستقبل والتنقلات والمناقشات؟ لقد كانوا يعتقدون أنهم أحرار، ولم يكن أحد حرا ما دامت ثمة بلايا”.

ويقول آخر في نفيه لاحتمالية وقوع الطاعون: “هذا مستحيل. الجميع يعرفون أنه اختفى من الغرب”

ويقول: “والواقع أن البلايا هي شيء شائع. ولكنك تصدقها بصعوبة حين تسقط على رأسك”.

إنها صدمة الإنسان الحديث والمتأله في عصري الطاعون والكورونا تواليا، الذي ظنَّ أنه قهر كل شيء، وأنه في منأى عن أي شيء، لقد خلدَ إلى الراحة والدعة وتشبَّث بالحياة ومتعها وملذَّاتها ولم يتوقع أن يُصاب بأي أذية من الطبيعة، يعيش على الآمال التي رغم تبددها وانقشاع غبار الأمل الذي ملأ قلبه يجد صعوبة في تصديقها، ورأينا أنَّ كثير من الدول التي تفشّى فيها فيروس كورونا كان السبب الأول فيها هو الاستهانة والاستخفاف، وبتعبير كامو صعوبة تصديق أن هذا سيحدث لنا ومعنا!

يضرب مدينة وهران الجزائرية في سنة ما من العقد الرابع في القرن العشرين وباءُ الطاعون، الذي يتفشَّى سراعا حاصدًا أرواح المئات أسبوعيا، لتحجر المدينة على نفسها ويمنع خروج أهلها، ويبقون وحدهم في مواجهة الطاعون العدو الذي لا يعرفون وسيلة لقهره، وكل ما عليهم هو المقاومة والانتظار لعله يتقهقر ويتوقف من ذاته عن التفشي.

يسرد الراوي، وهو ذاته الطبيب ريو، ما وقع في هذه الشهور العصيبة سواء من خلال مشاهدته العينية وحضوره وسط المصابين الذين يعالجهم، والموتى الذين يخسر في إنقاذ حياتهم من الطاعون الدمّلي المقتات على أجسادهم وأربّياتهم. لذا فيتمحور قيمة العمل في عرضه وتحليله لـ”إنسان الأزمات”، وما أكثر الأدلة التي نراها اليوم المؤكدة لنظرة كامو الثاقبة ونحن نشاهد عيانًا تكررها. حين انتشر الطاعون بين أهل وهران كثرت الشائعات في كيفية القضاء عليه فنقرأ “وكان بحسب أحد المقاهي أن ينشر إعلانا بأن ’الخمر الجيد يقتل الميكروب‘ حتى تتعزز في الرأي العام الفكرة الطبيعية القائلة بأن الكحول تقي من الأمراض المعدية”. أيُّ متابعٍ لأخبار الكورونا وقتئذ قد قرأ بلا شك انتشار خبر مشابه في إيران عن شرب عدد من المصابين للكحول ومواد أخرى على أمل أن يُشفون متسببين إما بوفاتهم وإما بأذية أسرهم مثل الطفل الذي فقد بصره بسبب تناول الكحول وهو مصاب بالفيروس. ولا يختلف الأمر كثيرا في عرضه الجانب الديني الذي سعى إليه بعض الأفراد فنقرأ: “وحدث في أواخر هذا الشهر أن عزمت السلطات الكنسية في مدينتنا على مقاومة الطاعون بوسائلها الخاصة بأن تنظِّم أسبوعًا من الصلوات الجماعية”. وكذا الحال الذي رأيناه في عصر الكورونا من “التواكل” على العبادة والدعاء دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ولا البحث عن إيجاد علاج، وكأن العلاج ينزل بالدعاء وحده! وهذا ما يقع فيه الخلط واللبس سواء من طائفة بعض المؤمنين الذين لم يأخذوا بالأسباب وبين الملحدين المنكرين لأي قدرة إلهية على كشف البلاء والوباء لأنهم غير مؤمنين بوجود هذا الإله من الأساس، لنقف بين نوعين من البشر كل منهم يرى الله من منظوره الضيّق، فإن كشف البلاء من الله لا يعني أن ننتظر قاعدين نزوله فهذا منافٍ للإيمان بالله الذي حثَّ أنبياؤه المسلمين على السعي خلف الدواء، ولا يعني أن ننكر قدرة الله على كشف هذا البلاء، فالحكمة من البلاء أن يراجع الإنسان ما قدمت يداه، وأن ما يقع عليه من مصائب خارقة غالبًا ما تكون من صنع يده، وإلا أليس قلة عدد أجهزة التنفس التي أدت لموت عشرات الآلاف من صنع يد الإنسان قبل أن يكون بسبب الفيروس! أليس قلة الاحتياط والتدبير من صنع يد الإنسان قبل أن يكون بسبب الفيروس! البلاء حين ينزل فهو لطمة على وجه الإنسان الذي تمادى ليعرف مقدار حجمه الحقيقي وأن التقدم العلمي لا يعني أنه وقفَ على أسباب السماء والوجود فهو أحقر من أي يملك الأسباب، وهذا لا من أجل التقاعس والكسل وقلة التدبير، بل لأجل المثابرة مع التواضع، والنشاط مع الرفق بالآخر، والتخطيط دون مكر الأذية بغيره سواء كان إنسانًا أم حيوانًا أم نباتًا.

رواية الطاعون رغم ضعفها فنيًا فإن موضوعها يغطي على أي هنَّة في العمل سواء في تطور الحدث وانتهاء الطاعون والسرد وبناء الشخصيات، فهي وإن لم تقدم الشيء اللافت في فن الرواية فإنها قدمت الكثير في رواية الإنسان. فهي ليست مجرد قراءة وتحليل للإنسان بل وهي تصوير استباقي للمستقبل الذي لم يعايشه كامو وبائيًا تُصاب فيه الأجساد لكنه عايش حاضرًا بوبائه الفكري المتمثل في النازية، التي اجتاحت ألمانيا ثم كانت الشرارة في حرب عالمية ثانية أنهكت أوروبا وما زالت تداعياتها مستمرة حتى يومنا هذا. فما ثمة فرق بين وباء يصيب الأجساد وآخر يصيب الأفكار ما دام المصاب واحد والضحية واحدة، وهو الإنسان. ويفوق وباء الفكر وباء الجسد لأن الأخير يرجى شفاؤه بأن يقهر المرضُ نفسَه أو يقهره الإنسان، إلا أن وباء الفكر لا يُقهر لذا فإن أقوى الأسلحة هي الأسلحة الفكرية التي بإمكانها تدمير العالم والطبيعة والوجود ولا تبقي شيئًا خلفها.

لكن في الأخير ما موقفنا نحن من كل هذا سواء ما يحثُّ عليه كامو في الرواية في مواجهة الطاعون/ النازية أو جائحة الكورونا في حقبة ما بعد الوباء؟

يكمن موقفنا هو في صراع الذاكرة والنسيان وبتعبير أكثر دقة في: صراع التذكر والتنسية، صراع الفرد والقوى المركزية المسيطرة التي تحاول خلق ذاكرتنا وتشييئها كما تريد، فهنا يأتي دورنا في عدم النسيان بل ومواجهة الأكاذيب المستقبلية وغسيل الأدمغة بشأن الكوارث والمصائب حتى لا تتكرر أو في الأقل ألا نكون اللاعب المُغفَّل في اللعبة. هذا ما أكّد عليه كامو في عمله وما سعى إليه بدوره هو القصِّ حتى لا ينسى الأفراد ما وقع فالطاعون ما زال ينتظر وتقهقهره في معركة لا يعني أنه خسر الحرب.

يقول ليانكه، الكاتب الصيني والأستاذ الجامعي، في محاضرة عن عالم ما بعد كورونا وصراع التذكر والنسيان وعن دور الكاتب في هذا:

“ما يخصنا نحن الأشخاص الذين يضيفون معنى إلى الحياة بسبب حب الكتابة، والأشخاص الذين يرغبون بعيش كامل حياتهم معتمدين على هذه الشخصيات الصينية، وطلاب الدراسات العليا في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية المتواجدون على الإنترنت حاليا، وكذلك بالطبع المؤلفون المتخرجون أو الذين ما زالوا يدرسون في فصل الدراسات العليا للكتابة الإبداعية في جامعة رينمين في الصين- إذا تخلينا عن ذكرياتنا حول سفك الدماء والحياة، ما معنى الكتابة بعد هذا؟ ما قيمة الأدب؟ لماذا يحتاج المجتمع إلى الكتّاب؟ كيف تختلف كتابتك اللا متوقفة والعديد من المؤلفات التي كتبتها، عن الدمية المُسيطَر عليها من الآخرين؟ إذا كان الصحفيون لا ينقلون ما يشهدونه، والمؤلفون لا يكتبون عن ذكرياتهم ومشاعرهم، والناس في المجتمع الذين يستطيعون الكلام ويعرفون كيف يتكلمون دائما ما يرددون ويقرأون ويصرحون بتصويب سياسي غنائي نقي، من الذي يمكنه أن يخبرنا ما معنى أن نعيش على الأرض كائناتٍ من لحم ودم؟”.

أدرك كامو هذه الحقيقة سواء حقيقة نسيان الناس أو تنسيتهم أو دور الكاتب الحقيقي فيكتب:

“وارتفعت من الميناء المظلم الصواريخ الأولى للاحتفالات الرسمية. فحيَّتها المدينة بصرخات طويلة صماء. لقد نُسي كوتار وتارو وكل الرجال والنساء الذين أحبهم ريو وفقدهم أمواتًا أو مجرمين، لقد نُسوا جميعًا. لقد كان الشيخ على حق، فإن الناس هم هم لا يتغيرون. ولكن في ذلك تكمن قوتهم وبراءتهم، ومن هذه الزاوية كان يزداد قوة وامتدادًا وينتشر حتى السطيحة، وبينا كانت حزمات النور المتعددة الألوان ترتفع في السماء، عزم الدكتور ريو على أن يكتب القصة التي تنتهي هنا، كي لا يكون من أولئك الذين يصمتون، وليشهد في صالح هؤلاء المصابين بالطاعون، وليترك على الأقل ذكرى الظلم والعنف اللذين تكبدوهما، وليقول بكل بساطة ما يتعمله الناس في أثناء الأوبئة، وأن ما يستحق الإعجاب والتمجيد في البشر أكثر مما يستحق الاحتقار والزراية”.

أنت الآن في خضمِّ حرب التذكر والنسيان في عصر ما بعد كورونا في عالم قائم على الاستبدال المعلوماتي والتعديل الذكرياتي باستمرار.